こんにちは!宮下工務店です。

こんにちは!宮下工務店です。

2月に入り、日差しが少しずつ春めいてきましたね。 でも、天気のいい日ほど、室内にいるのに、「なんだか目がかゆい…」「鼻がムズムズする…」と感じていませんか?

実は、2月上旬からスギ花粉の飛散が始まり、2月下旬には全国的に飛散量が増えてピークを迎えると言われています。 花粉症の方にとっては、つらい季節の到来です。

「またあの苦しさが来るのかと思うと、ちょっと憂うつ…」 そんなお声もよく耳にします。

花粉の侵入経路は「窓」だった!

実は、花粉の多くは窓の隙間から室内に入り込んでしまいます。特に築年数の経ったお住まいでは、窓の気密性が低く、花粉だけでなく外気やホコリも入りやすい状態に…。

そこでおすすめなのが、内窓の設置です!

内窓設置で花粉もシャットアウト!

そこでおすすめなのが「内窓の設置」。今ある窓の内側にもう一枚窓を取り付けることで、二重構造になり、花粉の侵入を大幅にカットできます。

花粉対策に「内窓インプラス」で快適な春を

当店では、LIXILの内窓「インプラス」の設置をおすすめしています。 今ある窓の内側にもう一枚窓を取り付けることで、二重窓となり、外気との間に空気層が生まれます。この空気層がフィルターのような役割を果たし、花粉の侵入を大幅にカットしてくれるんです。

気密性アップで花粉をシャットアウト!

「インプラス」は、既存の窓に内窓を追加するリフォーム製品。 これにより窓の気密性が向上し、外から侵入してくる花粉をしっかりとブロックします。 室内への花粉の侵入が減ることで、花粉症の症状の軽減も期待できます。

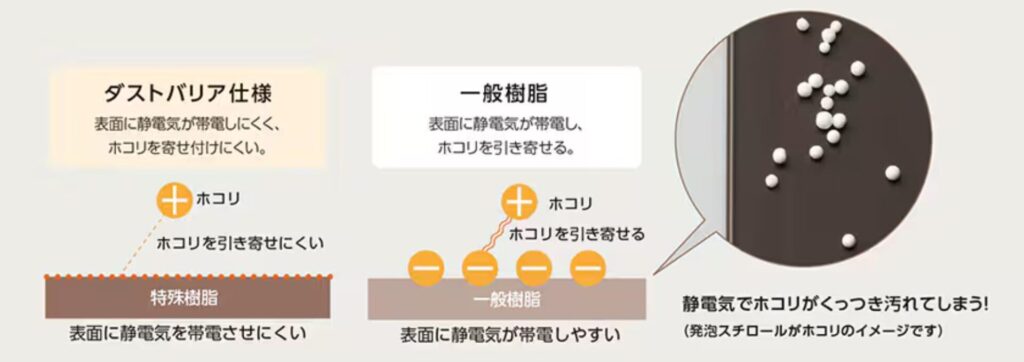

ダストバリア技術でホコリも花粉もつきにくく!お掃除ラクラク

さらに注目したいのが、LIXIL独自の「ダストバリア技術」。 『ダストバリア』は、静電気の帯電を防ぐ素材を配合した新しいタイプの樹脂です。この技術により、窓ガラスにホコリや花粉が付着しにくくなるため、掃除の手間も軽減。 室内環境を清潔に保ちやすくなるのも、うれしいポイントです。

断熱効果で一年中快適に

インプラスのもう一つの魅力は、内窓「インプラス」に使われている樹脂は、熱を伝えにくく、優れた断熱性を持っています。 そのため、冬は暖かく、夏は涼しい快適な空間を実現。 さらに、室内の温度が安定することで結露やカビの発生を抑え、花粉やアレルギー対策にもつながります。

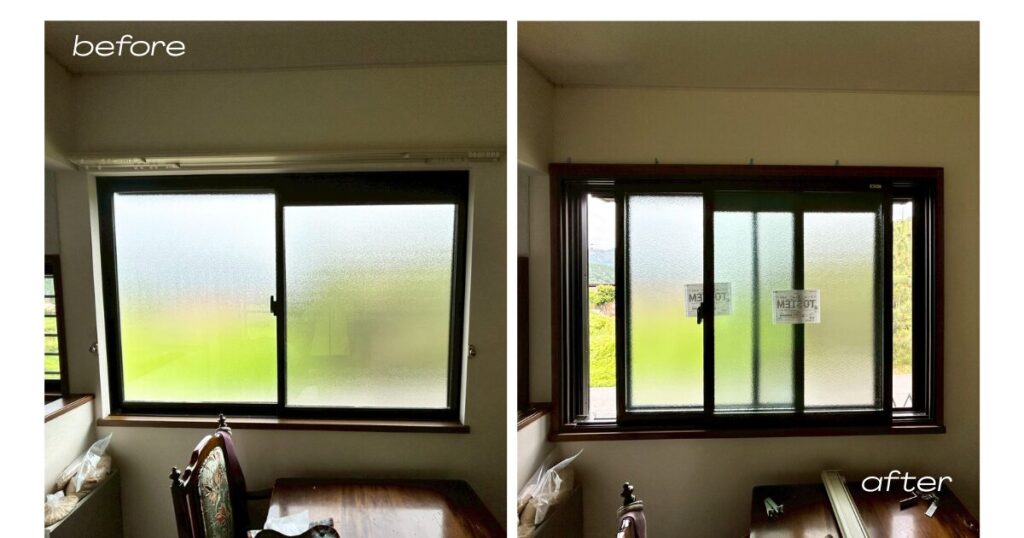

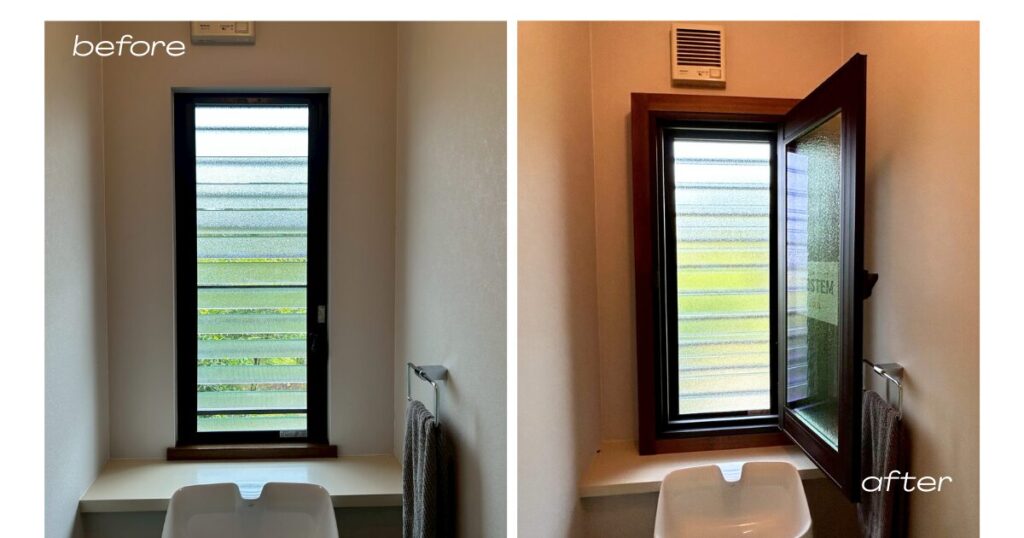

施工事例

春を快適に過ごすために、今がチャンス!

LIXILの内窓「インプラス」は、花粉症対策としてだけでなく、断熱・防音・結露軽減など、住まい全体の快適性を高める万能リフォームです。

この春を気持ちよく過ごすためにも、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか?

室内環境を整えることで、花粉シーズンのつらさもぐっと軽減されます。 ご家族みんなが笑顔で過ごせる空間づくりの第一歩として、内窓リフォームはとてもおすすめです。

花粉が本格化する前の今こそ、内窓リフォームのベストタイミング。補助金制度の活用も含めて、ぜひお気軽にご相談ください!

「歩くと沈む気がする…」「親族が集まることになったから急ぎで張り替えてほしい」「歩くところだけ床にしてほしい」などなど床の張り替えリフォームでは色々なご相談があります!毎日必ず触れる場所だからこそ、床の不具合は小さなストレスになりがちです。

「歩くと沈む気がする…」「親族が集まることになったから急ぎで張り替えてほしい」「歩くところだけ床にしてほしい」などなど床の張り替えリフォームでは色々なご相談があります!毎日必ず触れる場所だからこそ、床の不具合は小さなストレスになりがちです。

2.高断熱浴槽・・・お湯が冷めにくくて追い焚き回数も減るから、光熱費の節約にも◎

2.高断熱浴槽・・・お湯が冷めにくくて追い焚き回数も減るから、光熱費の節約にも◎ 脱衣所

脱衣所 2.断熱窓や内窓の設置・・・窓からの熱の出入りを抑えます。

2.断熱窓や内窓の設置・・・窓からの熱の出入りを抑えます。